Faire réseau. C’est un sujet à la fois complexe, complètement transversal et totalement d’actualité. En effet, qui n’est pas concerné par ce sujet de l’engagement, dans la durée, de dynamiques collectives ? (en écrivant la question, on distingue finalement une autre forme de réponse…). Mais bon, pour les autres, ces sujets d’animation de collectifs partageant un socle, de valeurs, d’intérêts, d’objectifs, … sont souvent au cœur de questionnements et d’envies de mieux faire. C’était le sujet sur lequel souhaitaient travailler Rosalie Lakatos, de l’Agence d’Urbanisme Clermont Massif Central et Christine Fournioux, de Clermont Auvergne Métropole, à l’occasion d’une rencontre du collectif engagé dans #Femact.

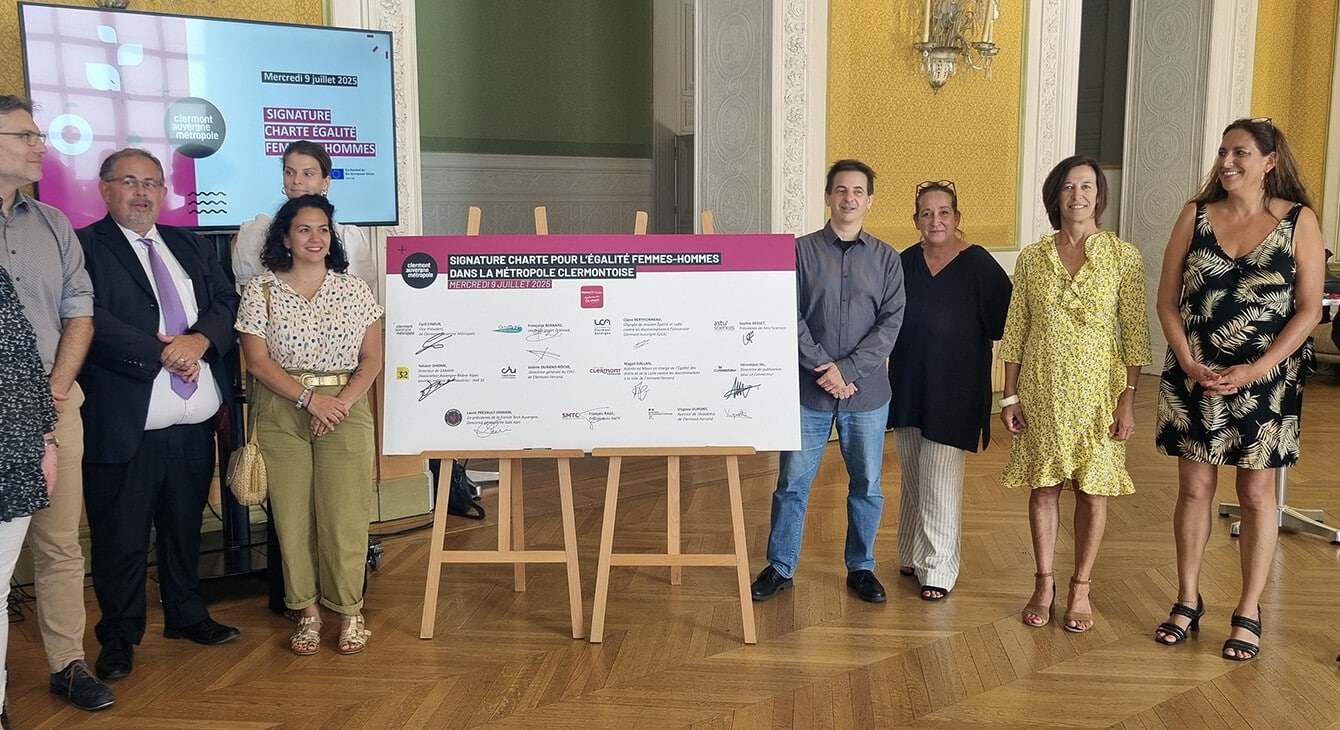

Femact cities, transforming cities for women, c’est un projet européen qui mobilise 8 villes européennes dont Clermont Métropole est le leader, sur cette thématique du genre dans les politiques publiques. Le constat partagé par l’écosystème clermontois est celui d’une multitude d’initiatives, prises par tous les prismes possibles. Education, social, sécurité, prévention, soins, … mais une difficulté à adopter une vision d’ensemble, un besoin de visibilité et de coordination … Un besoin de faire réseau.

Ce qui fonde la naissance d’un réseau et le fait fonctionner

Marc Lecoutre est enseignant chercheur à Clermont School of Business et au CleRMa. Il travaille sur les formes relationnelles de coopération et le rôle des réseaux sociaux dans le pilotage des organisations, entre autres. Il expliquait, dans cette interview vidéo réalisée par Le Connecteur, que les relations sociales s’inscrivent sur deux dimensions. La première est d’ordre identitaire et affective et la seconde instrumentale et utilitaire, sans que ces mots n’aient un sens péjoratif. Il s’agit donc d’une part de partager une vision du monde, des valeurs, de se sentir en proximité. Et d’autre part, d’avoir une intention commune d’échanges, de coopérations… un but commun.

L’existence d’un but commun fait partie des fondamentaux. Beaucoup de collectifs passent par la rédaction d’un Manifeste ou d’un Playdoyer. Il s’agit d’un moyen de clarifier les intentions et de leur donner une lisibilité pour ceux qui voudraient rentrer. Et aussi d’avoir une boussole pour s’assurer que le cap est tenu. Pour les écolos humanistes * (qui organisaient récemment le webinaire « Les 12 travaux de l’implication« ), cette clarification de la raison d’être du collectif fait partie des règles de base du soin à apporter au groupe. Cette expression collective est aussi souvent un premier acte commun. Cette idée de produire ensemble contribue au ciment du groupe. C’est aussi l’occasion de définir le cadre, les règles communes du fonctionnement du collectif: nécessaire pour fluidifier les interactions.

Ouverture et transparence

Marc Lecoutre parle de liens faibles et forts pour décrire le type de relations sociales entretenues. Les liens forts sont ceux du quotidien, ceux avec qui l’on partage connaissance, milieu, valeurs etc. Les liens faibles sont plutôt ceux qui amènent à sortir de son bocal. Et pour lui, ce sont ceux-là qui amènent un accès à d’autres informations, d’autres univers, d’autres références. S’assurer que le réseau fonctionne avec suffisamment d’ouverture est prépondérant pour qu’il soit créatif et enrichissant. Il faut donc identifier – et prendre soin- des « brokers », ceux qui font passerelle entre les mondes.

Un autre des points clés est relatif à la transparence et à la circulation de l’information, pas seulement descendante. Concrètement, cela se traduit fréquemment par des plateformes collaboratives ou des espaces numériques permettant l’échange, l’information, l’accès aux autres membres du réseau.

Des niveaux d’engagement fluctuants

D’après les écolos humanistes, dans tout réseau, il y a 1 à 5% de pro actifs, entre 10 et 50% (la fourchette est large) de réactifs et tout le reste d’observateurs inactifs. Savoir à quoi s’en tenir et quand s’alarmer parait bien utile. Le cœur du collectif est donc constitué par un petit nombre de personnes, dont il faut prendre soin. Connaître et comprendre leurs attentes et leurs besoins, valoriser leur engagement et surtout, savoir appréhender le désengagement sans jugement. Il faut qu’il puisse y avoir une porte de sortie facilement accessible pour s’engager en toute sérénité. Et aussi bien sûr, une lisibilité des portes d’entrée, pour faire quoi, comment, quand et avec qui … Une vraie démarche d’on boarding pensée en amont parce qu’il est parfois difficile de trouver sa place dans un collectif déjà bien constitué, qui a pris ses habitudes et oublié comment intégrer …

Le rôle de la ‘tête de pont »

Un réseau qui fonctionne est porté et animé. Par une personne ou un collectif. Le réseau est fait de liens, de connexions et de connaissances qui se créent à l’occasion de rencontres, de temps de réunion. Ces temps de socialisation et d’expériences communes sont tout à fait fondamentaux.

Les groupes autogérés sont en réalité très organisés. Définition des missions, du cadre de responsabilité, engagement… tout est construit et partagé, pas de magie à espérer. Ce qui rend nécessaire la définition de l’investissement à engager dans l’animation d’un collectif et la conscience que la vie du collectif sera vraisemblablement liée à celui ou celle qui le porte. Il est donc fréquent que la vie de collectifs soit fluctuante aussi : des hauts et des bas, des ramollissements et des relances.

C’est la vie !

Voir la cartographie du Connecteur sur l’écosystème local des réseaux de femmes et d’égalité.

* (Les écolos humanistes est un collectif. Son objet est de proposer de la vulgarisation : comprendre, simplifier et transmettre pour participer à un monde plus épanoui).