Lorsque l’on échange avec Claire, on ressent tout de suite la passion qui l’anime sur les sujets de communication et d’innovation. Cette touche-à-tout au parcours non linéaire, a pu développer des compétences aussi bien techniques qu’artistiques à travers ses différentes expériences professionnelles. Elle partage avec nous sa vision de l’innovation et de la nécessité d’apprendre à mieux se comprendre.

Bonjour Claire Alors on sait deux choses sur toi. Tu travailles dans l’innovation et tu sais très bien dessiner. C’est assez limité comme description. Peux-tu nous parler de ton métier ?

Je suis ingénieure designer. J’interviens dans le cadre de transformations, des démarches d’innovation et de recherches collaboratives. Je dirais que je suis une passeuse de sens et de savoirs. Je suis une traductrice et une médiatrice de la complexité. Avec mon entreprise Pollen, je travaille dans des environnements complexes où il est nécessaire d’engager tous les acteurs. Je collabore notamment avec des grands groupes, des dirigeants et porteurs de projets innovants sur des sujets de transformation, de démarche d’innovation et de recherche collaborative.

Peux-tu nous parler de ton parcours ?

J’ai fait une formation ingénieur à Supelec. J’ai travaillé dans l’aéronautique où j’ai développé mon côté analytique et rationnel. Ensuite, j’ai fait du conseil en Lean Management chez Michelin. C’est là que j’ai découvert les problématiques d’actions collectives. Ma mission était d’aider à la mise en place de démarches d’amélioration continue. En 2015, j’ai quitté Michelin pour cofonder une start-up, Woom.

Quel était ton rôle dans la start-up Woom ?

Mon rôle était sur la conception. Comment on part d’une idée et comment on rend tout cela opérationnel. J’ai donc fait un Boot camp de neuf semaines avec le Wagon. C’est le boot camp le plus connu en Europe pour apprendre à coder. Il permet à des entrepreneurs d’acquérir les bases du codage en un temps record pour pouvoir développer eux-mêmes le premier prototype de l’application. J’ai ensuite quitté Woom une fois le projet lancé.

Et que s’est-il passé après cela ?

Là, j’ai fait des choses particulièrement exaltantes. J’ai eu quelques missions en web design et surtout, je suis devenue prof au Wagon. Pendant deux mois, j’ai parcouru l’Europe pour enseigner le code à des entrepreneurs. Je suis passée par Paris, Londres Barcelone Amsterdam Copenhague et Bruxelles. C’était génial. D’ailleurs, c’est dans ce cadre-là que j’ai découvert la facilitation graphique.

Ah. Alors là, on se rapproche de ton activité aujourd’hui. Peux-tu nous parler de la facilitation graphique ?

La facilitation graphique, c’est d’arriver à traduire la pensée abstraite en quelque chose de visuel, qui soit plus compréhensible mémorisable. J’ai toujours eu le réflexe de prendre des notes “dessinées”. J’aime bien l’idée de modéliser un discours en dessin.

À côté de cela, je fais aussi de la facilitation graphique. Là, on est sur du live. Je traduis visuellement ce qui est en train de se dire.

Concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple ?

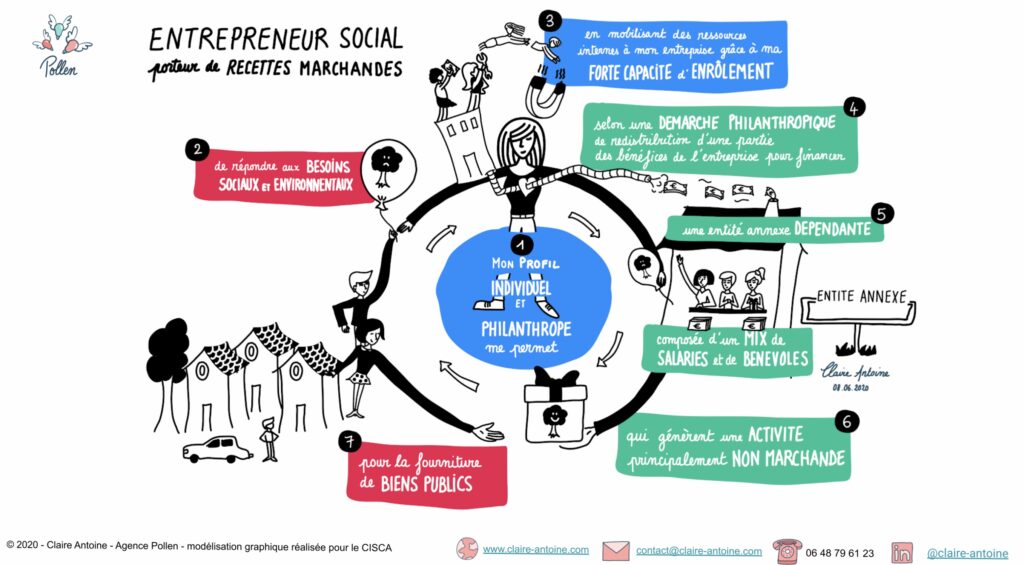

Oui. Dernièrement, j’ai collaboré avec Cocoshaker, l’incubateur ESS d’Auvergne, et CISCA. Ils mènent une démarche d’évaluation d’impact de la structure. Pour ce faire, ils ont dû définir trois modèles d’entrepreneuriat. Ils ont été caractérisés par dix indicateurs. C’est compliqué d’avoir les trois profils et les dix indicateurs en tête pour travailler sur sa stratégie. J’ai alors élaboré une synthèse graphique, qui est finalement devenue un document de travail, puis un support de pilotage. Tout cela en trois dessins !

C’est une compétence qui se développe de plus en plus en France. D’où vient le concept et pourquoi est-il en expansion ?

Le concept est né aux Etats-Unis dans les années 70. C’est au milieu des années 2000 qu’il est arrivé en France. Nous évoluons dans des univers de plus en plus complexes.

Dans les grandes entreprises par exemple, des transformations conséquentes ont lieu. Elles impliquent de nombreux services et différents métiers. Les langages, objectifs et intérêts sont hétérogènes et parfois contradictoires. La facilitation graphique, c’est une des réponses pour faire travailler les gens ensemble en leur permettant de se comprendre.

Tu parlais aussi de ton accompagnement sur les démarches d’innovations. Comment la facilitation graphique peut avoir un impact ?

Imaginons un porteur de projet innovant. Il a une idée. Il est toujours un peu complexe de traduire une idée en une vision inspirante pour que tout un écosystème puisse la comprendre. Pour convaincre des investisseurs de financer, des clients de co-construire, et une équipe de nous rejoindre il faut les embarquer. Dans cet exercice, l’aspect visuel va permettre à l’entrepreneur de structurer sa vision pour ensuite mieux la transmettre.

Tu utilises principalement des outils et méthodologie issus du monde des start-up ? Pourquoi les considères-tu comme plus efficaces ?

En effet, je fais notamment appel au Lean Management, au design thinking et au prototypage rapide. Le point commun de ces méthodes est de partir de l’usager, du client.

Jusqu’à présent ou du moins pendant très longtemps, on concevait un produit, on le mettait sur le marché et on supposait que les clients allaient l’acheter. Ce raisonnement a fonctionné pendant les Trente Glorieuses, car la demande était supérieure à l’offre. Aujourd’hui, nous sommes dans un monde ultra concurrentiel. Il faut comprendre l’usager et ses problématiques afin de concevoir le produit le plus adapté.

À quoi ressemble l’aventure entrepreneuriale aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la meilleure manière d’y arriver, c’est de co-construire avec l’usager et de l’impliquer. La démarche itérative est indispensable. Au lieu de développer un produit pendant trois ans, on va faire une multitude de prototypes que l’on va mettre à disposition du client.

Les développeurs vont coder pendant deux semaines une fonctionnalité, puis la faire tester au client dans la foulée. Cela permet de mesurer sa pertinence. De là, on garde, on ajuste ou on supprime. C’est une boucle faite de “BUILD-TEST-LEARN”

La méthode start-up est très économe. C’est parce que la start-up n’a pas le choix. Si elle ne peut pas convaincre du potentiel du projet, les finances ne suivront pas. Il faut donc apprendre la technique du “ Je fais le plus avec le moins possible”.

Le Build-Test-Learn c’est une ode à l’échec, ce n’est pas très français comme approche…

En effet, c’est une posture aux antipodes de ce que l’on a appris. En France, on est beaucoup plus dans la conception que dans l’action. Les Anglo-saxons sont plus pragmatiques et valorisent le droit à l’erreur. En France, ce n’est pas du tout le cas. Dès l’école on se fait taper sur les doigts lorsque l’on se trompe. Une erreur est sanctionnée par une mauvaise note.

Dans le lean start-up, il faut faire les erreurs le plus rapidement possible, pour éviter la perte de temps et d’énergie sur quelque chose qui ne fonctionne pas.

Cependant, dans les grandes entreprises, cette approche est compliquée à mettre en place. Cela signifie qu’il faut accepter la prise de risque, de laisser faire les salariés et de moins les contrôler. C’est un vrai changement de posture et cela demande du temps.

On en a fait une règle, on demande à chaque entretien la définition de l’innovation…

J’ai visionné une série de webinar sur le thème “Qu’est-ce que l’innovation ?”. J’ai retenu la définition d’un des chercheurs « l’innovation, c’est une invention que l’on a réussi à ancrer dans la société, que les gens utilisent ».

Par ailleurs, il existe différentes manières d’innover. De l’innovation incrémentale, où l’on cherche à améliorer la manière dont on travaille, à l’innovation de rupture, où tu viens modifier la relation entre l’usager et le reste de la société. C’est le cas de Bla-bla car, par exemple.

Est-ce que l’innovation en 2020 est différente de l’innovation de 1920 ?

Je ne sais pas si elle est différente, mais aujourd’hui, il existe trois (fausses) idées reçues autour de l’innovation.

La première, c’est que pour innover, il faut construire une fusée tout seul dans son garage. L’innovation n’est pas solitaire elle est solidaire.

La seconde, c’est de croire qu’il y a des bonnes et des mauvaises idées. Quand on commence quelque chose, on ne sait pas si c’est une bonne idée ou non. C’est rétrospectivement que l’on peut faire ce constat et se dire, « c’est une bonne innovation ».

Enfin, on pense qu’une vraie innovation doit être une innovation disruptive. C’est faux. Il existe de nombreuses manières d’innover à différents degrés.

C’est l’instant carte blanche. Quelque chose à ajouter ?

Ce dont je me rends compte aujourd’hui, c’est qu’un des sujets principaux est “l’incommunication” dans toutes les sphères de la société. Lorsque je travaillais en entreprise, la raison qui expliquait tous les problèmes, c’était : le manque de communication. C’est un terme fourre-tout, on le constate, mais après, on ne sait pas quoi faire.

C’est un vrai sujet. Que faut-il mettre en place pour faciliter la communication ? Se parler et se comprendre, c’est la base de notre humanité. Sans langage, est-ce que l’on est capable de penser ? Je n’en suis pas sûre. C’est par la communication que l’on construit les cultures. Et ce sera un des principaux enjeux des prochaines années.

![[Podcast] Picture & GreenCouture, partenaires pour redonner vie](https://leconnecteur.org/wp-content/uploads/cache/images/ecosystemes-16-9/ecosystemes-16-9-2244122618.jpg)

![[Éclairage] Comment le vivant pourrait inspirer les organisations](https://leconnecteur.org/wp-content/uploads/cache/images/Template-visuels-Site-4-2/Template-visuels-Site-4-2-2732685301.png)